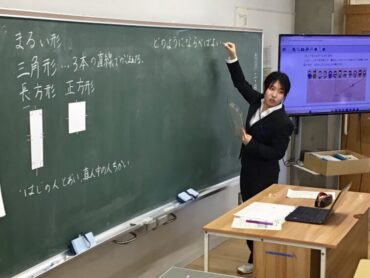

3年 算数「円と球」

本校に来ている教育実習生が、算数の研究授業を行ます。

教科書には、玉入れゲームのイラストが載っていますが、なんだか不公平…

測ってみると…かごまでの距離が、真ん中の人と端っこの人では、全然違います。

そこで、今回の課題は、玉入れをするときは…「どのようにならべばよいか考えよう」

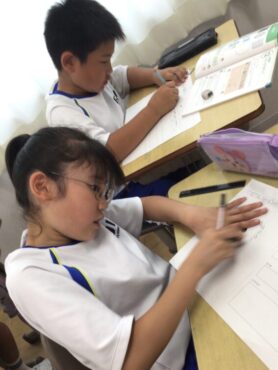

子供たちも、ワークシートに課題を書き入れます。

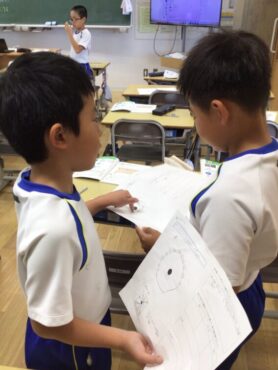

早速、考えを図に表してみます。

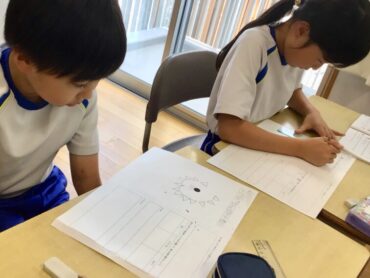

公平な玉入れゲームをするには、どのように並ぶとよいのか?

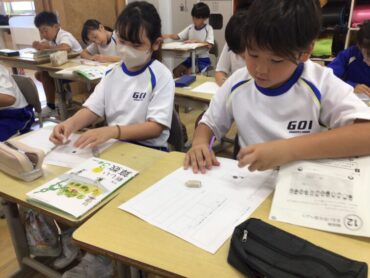

多くの子供たちは、かごの周りに人を並べ始めます。

しかし、並べる形はそれぞれのようです。

中には、かごからの距離を、ものさしで測って描いている子供もいます。

かごからの距離を、正確に同じにしたいという思いからでしょか?

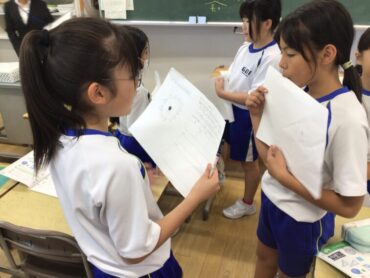

子供たちは、自分で考えた並び方を、他の友達と伝え合います。

友達の図を見せてもらい説明を聞いて…

自分と”同じ”か、”にている”のか、それとも”ちがう”のかを判断し…

3つのマスの中に、友達の名前を書き込んでいきます。

このようにすることで、しっかりと見聞きし、自分との異同をはっきりさせようという意識が育ちます。

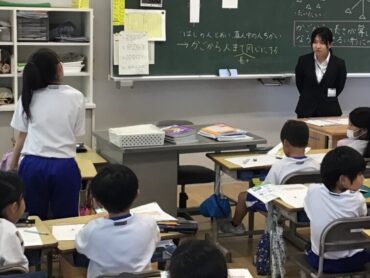

発表の時には、図を写真に撮って大型モニターに映し、みんなが見えるようにして話します。

子供たちは、かごから等しい距離に並ぶ場合は、丸く並ぶのがよいと発見します。

ワークシートに、振り返りを書いて、考えたことや分かったことを発表します。

「円周」や「円の中心」といった言葉は、まだ知りませんが…

かごから等しい距離に人を配置すると丸く並ぶ…というイメージをつかむことができたようです。

これが、1点から等しい距離にある点の集まりが「円」である…という考えに結びついていきます。

教育実習生は、子供たちの話に優しく耳を傾け、落ち着いて授業を進めることができました。